昔ながらの日本の暮らしに欠かせなかった「経木(きょうぎ)」。一見ただの木を薄く削ったシートのようですが、食品の包装材や仕切りとして大切な役割を果たしてきました。プラスチックやラップが普及する以前は、惣菜やお弁当の包装に広く使われ、今では見かける機会が少なくなったものの、再び注目を集めています。

特に「経木で包んだおにぎりは美味しい」と多くの人が口をそろえるのは、水分調整や抗菌作用など、木ならではの力が働いているからです。さらに環境問題への関心の高まりから、経木は「プラスチックの代替」としても評価され、SDGsの観点でも価値を持つ存在になっています。

この記事では、経木の正しい読み方や意味、歴史や文化的背景、現代での使い道、そして実際におにぎりやお弁当に活用する方法までを徹底解説。購入先やおすすめ商品も紹介しますので、「経木を知りたい」「実際に使ってみたい」と思っている方はぜひ参考にしてください。

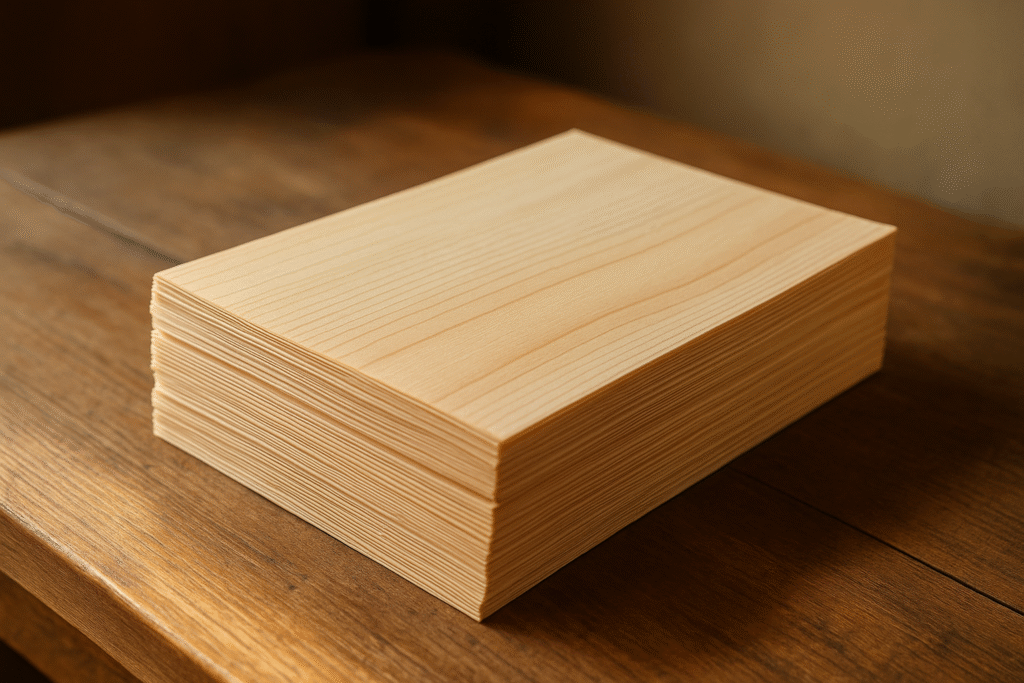

経木とは?読み方と意味

経木の正しい読み方は「きょうぎ」。木を薄くスライスして作られる天然素材のシートで、見た目は紙のように薄いですが、木ならではの強さや柔軟性を兼ね備えています。

経木という名前の由来には諸説ありますが、有力なのは「お経を書くために使われた木の薄板」であることから。古代では紙が貴重で、木の板に文字を書いていたため「経木」と呼ばれるようになりました。

現在では食品包装材としての利用が多く、おにぎりやお弁当を包む、惣菜の仕切りに敷くなど、暮らしに身近な存在として親しまれてきました。英語では「wood veneer sheet」や「thin wooden sheet」などと説明されることが多いですが、日本独自の文化に根付いたものと言えます。

経木の歴史と文化的背景

経木の歴史は非常に古く、奈良時代や平安時代には既に木を薄く削った素材が記録されています。紙が普及する以前、経典や記録を書き留めるのに木を薄く加工した板を用いたことが始まりとされています。

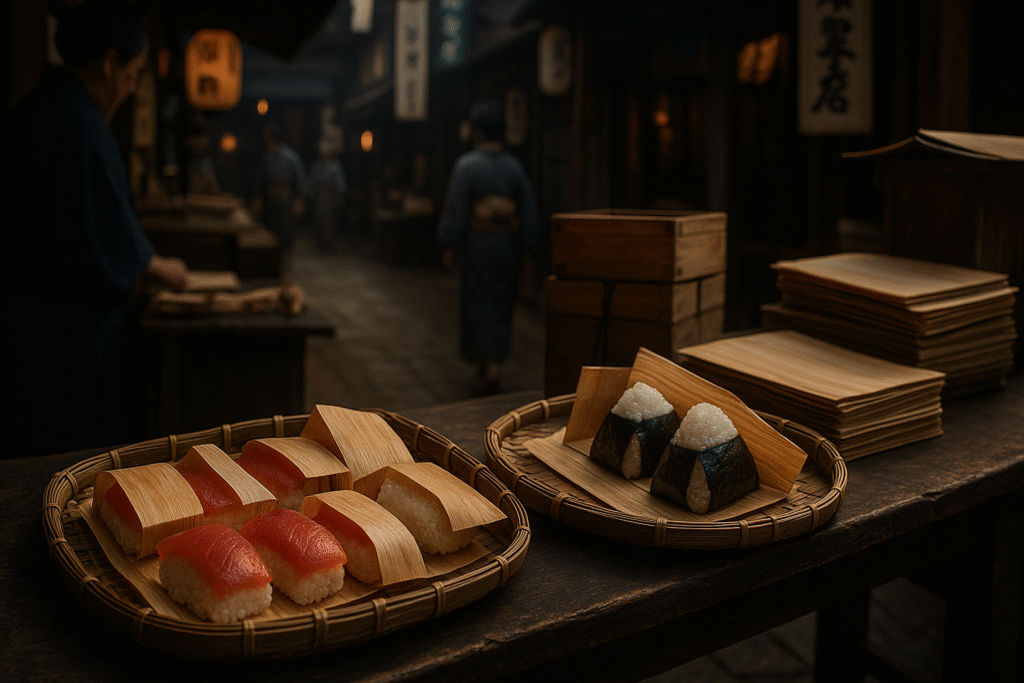

江戸時代になると、食品の包装材としての利用が一気に広がりました。お寿司やお惣菜、おにぎりを包む際に重宝され、木の持つ通気性と抗菌性が食材を守るのに役立ちました。明治・大正・昭和初期には、駅弁の包装にも経木が多く使われており、木の香りとともに食事を楽しむのが当たり前の光景でした。

しかし高度経済成長期以降、安価で大量生産できるプラスチックやラップが登場し、経木は急速に姿を消していきます。それでも近年、環境問題やプラスチック削減の流れの中で「自然素材でありながら機能的」という経木の価値が再評価されています。

経木の特徴とメリット

通気性と水分調整

経木は木目に沿った細かな繊維構造を持っているため、余分な水分を適度に吸収しつつ、乾燥しすぎない絶妙な状態を保ってくれます。これにより、おにぎりがベタつかず、ふっくらとした食感を維持できます。

抗菌作用

木には天然の抗菌作用があります。例えばヒノキやスギは菌の繁殖を抑える効果が知られており、経木で包むことで食材の劣化を遅らせることが可能です。

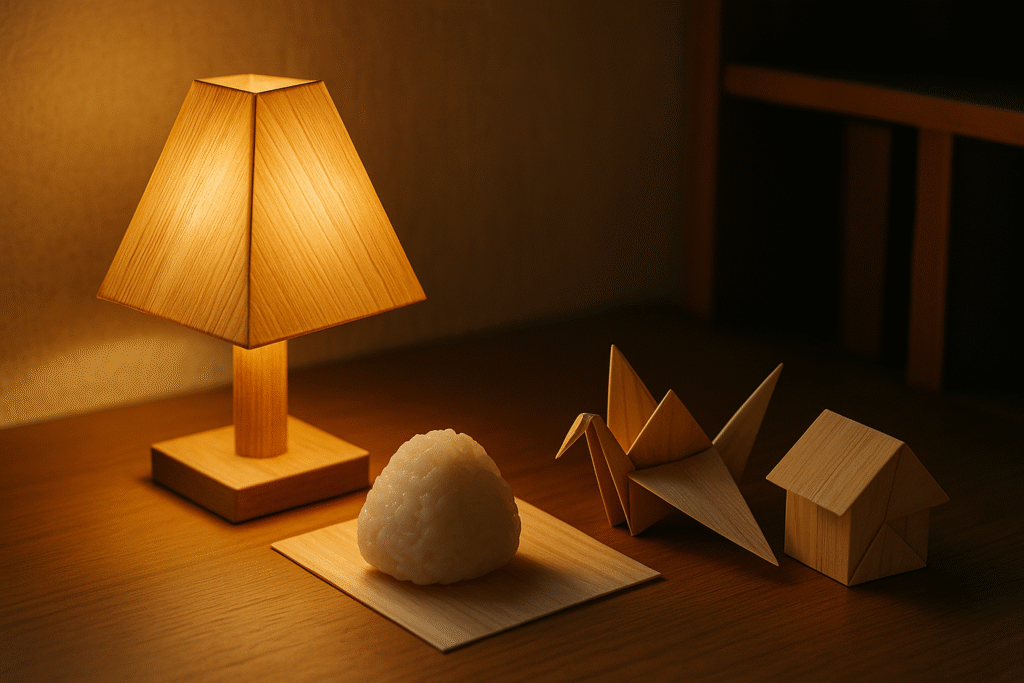

香りと見た目の効果

経木にはほのかな木の香りがあり、食材に移ることで自然な風味が楽しめます。また、見た目もナチュラルで温かみがあり、お弁当や料理をワンランク上に見せてくれる魅力があります

SDGs視点で再注目される理由

経木は、現代における環境問題解決の一端を担う素材です。

- プラスチック削減への貢献

- 生分解性(自然に還る素材)

- 木材の有効活用(間伐材の利用で林業支援)

持続可能な社会の実現に向け、経木は「昔ながらの知恵」と「現代の課題解決」をつなぐ存在といえるでしょう。

経木の現代での使い道

食品包装(おにぎり・弁当・漬物など)

木の香りと抗菌作用で保存性を高めます。

経木はおにぎりや弁当の包装に特に便利です。基本の使い方や正しい保存方法は、こちらの記事で詳しく紹介しています。

→ 経木の使い方|おにぎりの包み方と保存のコツを徹底解説

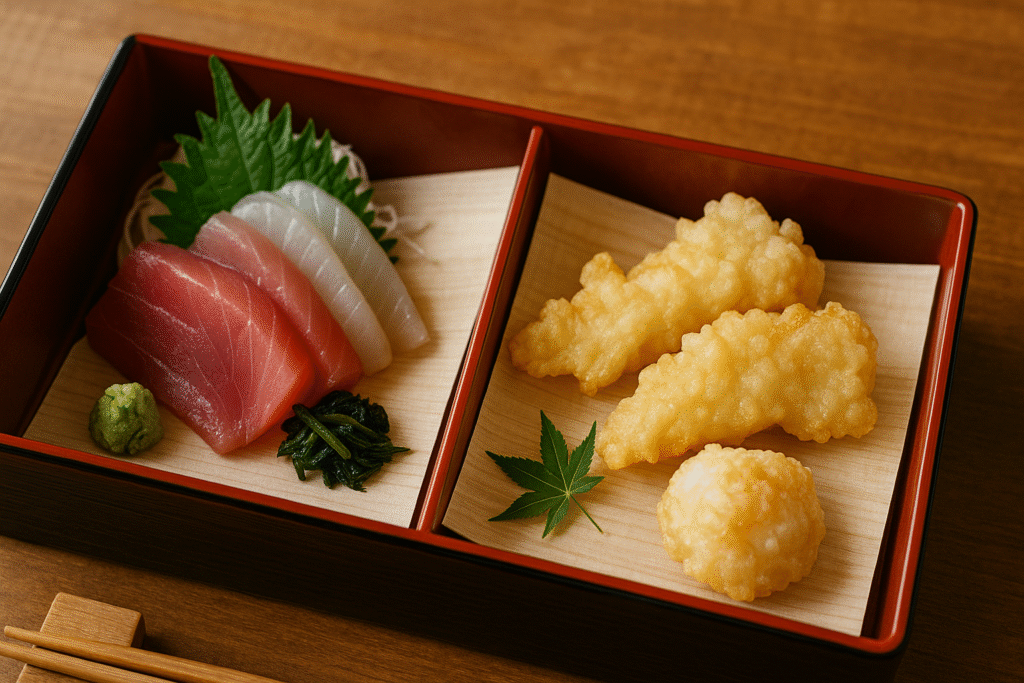

仕切り材(惣菜や刺身の下に)

食材同士の匂い移りや水分移行を防ぎます。

インテリアやクラフト

経木の木目を活かして、照明や小物づくりに活用されています。

アウトドア・キャンプでの調理

食材を包んで焼いたり、器代わりに使えます。

おにぎりが美味しくなる理由

経木で包んだおにぎりは、水分調整・抗菌作用・香り・見た目という4つの効果で美味しさが保たれます。

まず、経木は余分な水分を吸収しつつ乾燥を防ぐため、ラップに比べてベタつかずふっくら感が続きます。さらに木材に含まれる天然の抗菌成分が雑菌の繁殖を抑え、夏場や梅雨でも安心です。加えてほのかな木の香りがご飯に移り、香りでも美味しさを演出します。見た目にも自然素材ならではの温かみがあり、特別感のあるおにぎりになります。こうした相乗効果により、経木で包んだおにぎりは格別の味わいになるのです。

経木でおにぎりを包むと美味しさが長持ちする理由は、吸湿性と抗菌作用にあります。実際の包み方を知りたい方は、こちらの記事で写真付きで詳しく解説しています。

→ 経木の使い方|おにぎりの包み方と保存のコツを徹底解説

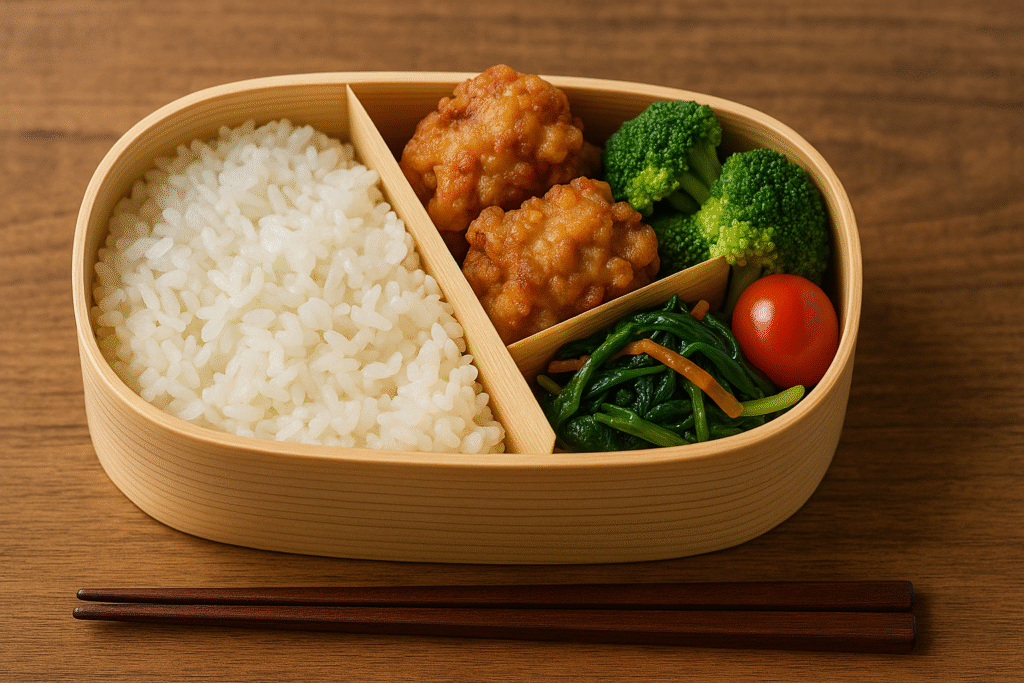

お弁当への活用法

お弁当では、ご飯とおかずが同じ容器に入るため匂いや水分が移りやすいのが悩みです。経木を仕切りに使えば、味や香りを分けつつ見た目も整います。揚げ物や煮物の下に敷けば油や汁気を吸い、弁当全体を衛生的に保てます。さらに抗菌作用があるので、夏場の持ち運びにも効果的です。シンプルな弁当も経木を取り入れることで見栄えと安心感が大きく高まります。

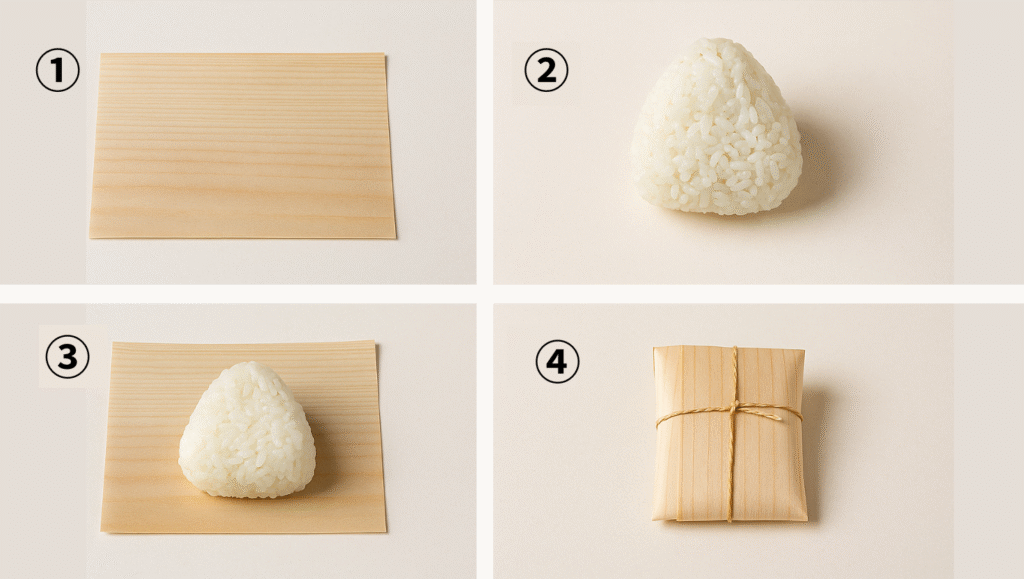

経木を使った包み方・アレンジ

基本の包み方は、経木を軽く湿らせてからおにぎりを中央に置き、両側を折り込む方法です。これだけで持ち運びやすく、見た目も美しく仕上がります。アレンジとして麻ひもで結ぶとギフトのような雰囲気になり、三角に折って仕切りに使えば懐石料理風に。アウトドアでは皿代わりや包み焼きにも応用でき、経木ならではの楽しみ方が広がります。

おすすめ経木商品の選び方

経木を選ぶ際には、サイズ・厚み・素材の3点が重要です。おにぎり用には小判サイズ、弁当全体に使うなら大判サイズが便利です。厚みは破れにくさと扱いやすさのバランスを考えて選びましょう。

食品用途なら、国産材で無漂白タイプのものがおすすめです。楽天やAmazonでは「国産桧の経木」「食品包装用経木シート」などが定番で、まとめ買い商品も多く販売されています。

おすすめ商品リンク

👉日本製 経木薄板 那須塩原経木‑1等 100枚(楽天)

サイズ:35号 / 40号 / 50号から選べる定番セット。使い勝手の良い木製クッキングシート。

👉日本製 経木薄板 5寸 100枚入(Amazon)

中判サイズの100枚セット。おにぎり包みや小さめ弁当箱に向く使いやすさ。

👉経木 うす板 尺4 420×120(楽天)

仕切りや敷き板としても使える細長タイプ。420×120 mm の標準型。

👉経木薄板 尺5 (450×145) 100枚入(楽天)

やや大きめサイズ。大判包装や大きなおにぎりにも対応。

👉佐藤経木 経木薄板 100枚(楽天)

木ノ花 Market で扱われている定番セット。信頼できるブランドの一つ。

経木はどこで買えるのか、通販や専門店の購入先を詳しく知りたい方はこちら。

→ 経木はどこで買える?通販・店舗の購入先と選び方を徹底解説

経木を使う際の注意点

経木は天然素材のため湿気に弱く、保管は風通しの良い場所が適しています。抗菌作用はありますが長期保存には向かないため、夏場は保冷グッズを併用しましょう。また木の香りが食材に移るため、和食には合いますが洋風料理には好みが分かれる場合があります。

まとめ

経木は、自然の力でおにぎりやお弁当を美味しく守ってくれる万能素材です。水分調整や抗菌作用に加え、香りや見た目の効果も大きく、食事を豊かにしてくれます。さらに環境負荷の少ない素材としても注目されており、日常やアウトドアで気軽に取り入れられます。ぜひ生活に取り入れて、その違いを体感してみてください。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] […]

[…] […]