「大掃除は家族みんなでやるもの」と分かっていても、結局は一人に負担が偏ってしまう…そんな経験はありませんか?実は、掃除を家族で“シェア”することで、日々の掃除の負担が減り、年末の大掃除をしなくてもいいくらい快適な家を維持できます。ポイントは「分担の仕方」と「楽しく続けられる工夫」。子どもでもできる簡単な掃除を任せたり、夫婦で役割を決めて負担を公平にしたりすることで、家族全員が無理なく参加できるようになります。この記事では、家族でシェア掃除をするメリットや、分担の具体例、長続きする仕組みづくりのコツを紹介します。大掃除に追われる暮らしから解放されたい方は、ぜひ参考にしてください。

家族でシェア掃除をするメリット

掃除を分担する最大のメリットは「一人に負担が偏らないこと」です。特に共働き家庭では、家事や育児の分担がうまくいかないと大きなストレスになります。シェア掃除を取り入れると、日常的に家が整いやすくなるうえ、家族の協力意識が育ちます。また、子どもが掃除に参加することで「自分の役割を持つ喜び」を感じられるのも魅力。結果的に年末の大掃除も“まとめてやる必要がない”状態に近づけます。

分担のコツと役割の決め方

掃除を分担する際は「得意・不得意」を考慮して役割を決めるのがコツです。例えば夫は力仕事を伴う換気扇や高い場所の掃除、妻は細かい片付けや整理整頓、子どもはおもちゃや学用品の片付けなど。役割を明確にすることで「誰がどこをやるのか」がはっきりし、スムーズに進みます。また、チェックリストを作り「今日は誰がどこをやるか」を見える化すると、家族全員が協力しやすくなります。

夫婦での分担例

夫婦で掃除を分けるときは、体力を使う場所と細かい場所で役割を分けるのがおすすめです。例えば夫は窓やベランダ、妻はキッチンや収納といった具合です。お互いの得意分野を活かすと効率が上がります。

子どもに任せられる掃除

小学生でもできる掃除は意外と多くあります。おもちゃの片付け、床の拭き掃除、クッションを整えるなど、簡単で達成感のある作業を任せましょう。「できた!」という気持ちが自立心を育てます。

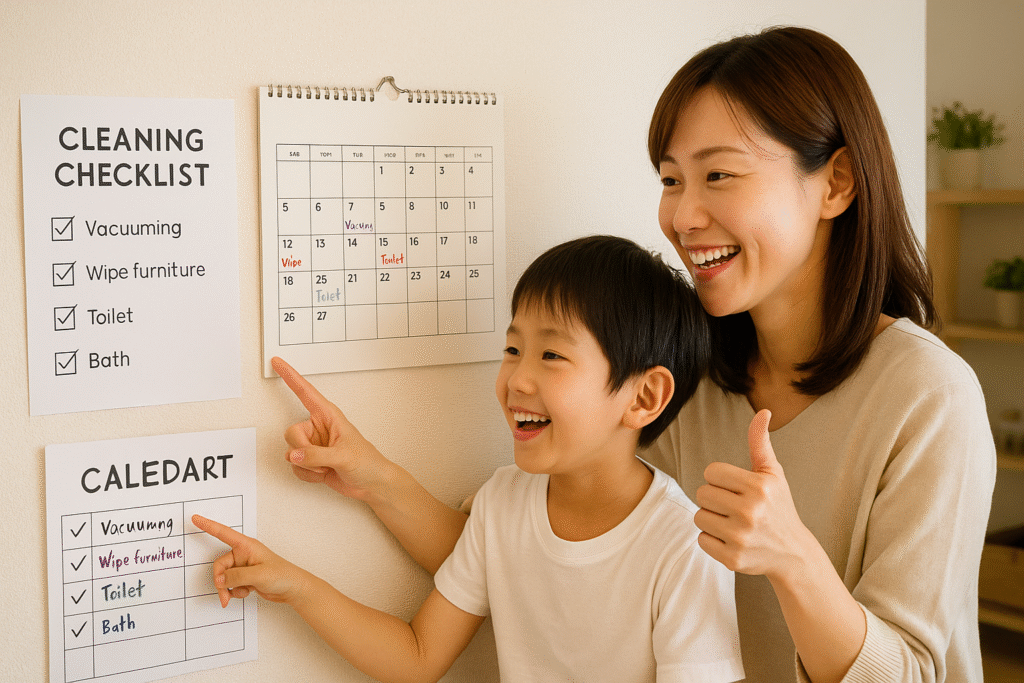

掃除を続けるための仕組みづくり

シェア掃除を続けるには「仕組み化」がポイントです。例えば、週末の午前中は家族で一斉掃除をする習慣をつくる、当番制にして役割をローテーションする、チェックリストをカレンダーに貼って進捗を可視化するなど。ゲーム感覚を取り入れると子どもも楽しく参加できます。続けやすい工夫を取り入れることで、自然と掃除が生活に組み込まれ、年末にまとめてやる必要がなくなります。

まとめ

家族で掃除をシェアすることは、家事負担を減らすだけでなく、家族の協力意識や子どもの自立心を育む効果もあります。大掃除を「特別なイベント」にせず、日常的に少しずつ掃除を分担することで、快適な暮らしをキープできます。まずはできるところから役割を決めて、楽しみながら始めてみましょう。